要手动计算铣平面的走刀路线,需要对铣床操作原理、切削过程、切削参数及加工材料有深入了解。铣削作为一种常见的金属加工方法,其核心在于刀具与工件之间的相对运动。本文将详细介绍如何手动计算铣平面的走刀路线,包括选择刀具、设定走刀路径、计算进给量及切削速度等关键步骤,并提供实际应用中的注意事项。

铣削加工基础知识

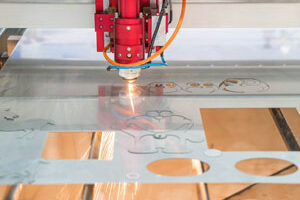

铣削是一种通过旋转的刀具与工件接触,通过不断进给和旋转,去除工件表面的金属层。对于平面铣削来说,目标是使工件表面平整,达到指定的尺寸和光洁度。铣削过程中,刀具的运动方式、切削深度、进给量等都直接影响加工质量。

首先,了解铣削的基本过程是非常重要的。铣削操作中,刀具与工件之间的相对运动包括进给、切削深度、转速等,合理的参数设置能有效提高加工效率并确保加工精度。

选择适合的刀具类型

选择刀具是铣削加工中的一个重要环节。刀具的种类和规格会直接影响切削性能和加工效果。一般来说,铣削平面时,选择平面铣刀或立铣刀是比较常见的。平面铣刀适用于大面积的平面铣削,能够快速去除材料,而立铣刀则适合复杂轮廓或局部的精密加工。

对于不同材质的工件,如钢、铝等,应选择适当的刀具材料,如高速钢(HSS)或硬质合金刀具,以确保刀具的耐磨性和切削效率。

确定切削参数

切削参数包括切削深度、进给量和主轴转速。这些参数需要根据工件材料、刀具类型以及加工要求来合理设置。

1. 切削深度:即刀具每次切削进入工件的深度。通常,切削深度越大,单位时间内去除的材料越多,但也增加了切削力和刀具磨损。因此,切削深度应根据刀具和机床的承载能力进行合理设置。

2. 进给量:是指刀具每转一圈时,工件相对于刀具的进给距离。进给量的大小与工件的表面粗糙度、刀具寿命和加工时间有密切关系。较大的进给量可以提高加工效率,但过大会增加切削力,导致刀具磨损过快。

3. 主轴转速:主轴转速与刀具的切削速度相关,通常以每分钟转数(RPM)表示。主轴转速的设置应根据刀具的材料、工件的硬度以及所需的切削速度来决定。合理的转速能够减少刀具磨损并提高切削效果。

规划走刀路线

走刀路线的规划是铣削过程中最为关键的步骤之一,直接影响加工的精度和效率。以下是手动计算铣平面走刀路线的基本步骤:

1. 确定零件的尺寸和形状:首先需要了解待加工工件的尺寸、形状和精度要求。根据这些信息,可以确定铣刀的类型、尺寸以及加工区域。

2. 确定粗加工和精加工的顺序:在进行平面铣削时,通常先进行粗加工,再进行精加工。粗加工的目的是去除大量余料,精加工则用于达到所需的尺寸和表面光洁度。

3. 规划走刀顺序:走刀路径应根据工件的形状和加工要求来决定。对于平面铣削,一般选择从工件的一边或角落开始铣削,逐步向工件的中心或边缘推进。在实际应用中,可以选择顺铣或逆铣的方式,顺铣可以提高加工效率,而逆铣则能获得较好的表面质量。

4. 确定每次切削的进给量和切削深度:在进行每次走刀时,应确保每次切削的深度和进给量不会过大,以免导致刀具过早磨损或加工不均匀。

计算进给量和切削速度

进给量和切削速度的计算基于以下公式:

– 切削速度(Vc)= π × 刀具直径 × 主轴转速(RPM)

– 进给量(f)= 刀具每齿进给量 × 每转进给量

根据刀具直径、主轴转速和工件材料,选择合适的切削速度。一般情况下,硬材料(如高强度钢)需要较低的切削速度,而软材料(如铝合金)则可以采用较高的切削速度。

注意事项和实践经验

在实际操作中,铣削的效果不仅取决于刀具和机器设备,还受到切削液、温度等因素的影响。使用合适的切削液可以有效减少刀具磨损和提高加工精度。此外,合理的刀具更换周期和定期检查机床状态也能保证加工质量。

另外,走刀路线的选择应避免过多的转弯和急剧的方向变化,这不仅可以减少机器负担,还能提高加工效率和表面质量。

总结归纳

手动计算铣平面的走刀路线虽然需要较强的理论知识和实践经验,但通过合理选择刀具、设定切削参数、规划走刀路径以及进行精确的进给量和切削速度计算,可以有效提高铣削加工的效率和精度。熟练掌握这些基本的计算方法和操作步骤,能够帮助技术人员在实际加工中优化生产过程,提高生产效率并确保加工质量。