从手动编程到智能编程:加工中心G代码的演变与发展

随着制造业的快速发展和技术的不断创新,加工中心作为现代化机械加工的重要设备,其控制系统经历了从手动编程到智能编程的巨大变革。特别是在G代码的应用上,这一变化尤为明显。G代码作为计算机数控(CNC)机床的核心编程语言,已成为生产过程中不可或缺的一部分。本文将从G代码的基础讲起,探讨手动编程的局限性及智能编程的优势,并分析这一变革如何推动了生产效率的提升和制造行业的进步。

G代码的基础与手动编程的起源

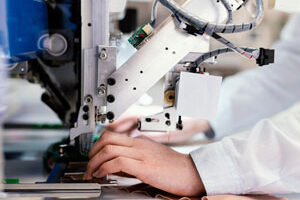

G代码,即几何代码,是CNC机床用来执行加工任务的指令系统。它包括了所有用于控制机床动作的基本命令,如移动、速度、进给、切削路径等。最初的手动编程是通过人工输入G代码来完成的,这一过程不仅繁琐,而且容易出错。手动编程要求操作员必须熟悉机床的工作原理、切削工具的使用及工件的装夹方式,这在一定程度上限制了编程效率和精度。

手动编程的核心优势在于它能够提供非常灵活的控制,适合于单件小批量生产和复杂零件的加工。但随着生产规模的扩大和零件加工的复杂性增加,传统手动编程方法的局限性逐渐显现:编程周期长、效率低,且容易因人为因素导致程序错误。

自动化与计算机辅助编程的兴起

随着计算机技术的发展,出现了计算机辅助编程(CAD/CAM)系统,这一系统能自动生成G代码,极大提高了编程效率并减少了人为错误。自动化编程可以根据设计文件直接生成相应的G代码,而不需要操作员手动输入每一条指令。这种方式不仅缩短了编程时间,还减少了对操作员经验的依赖。

CAD/CAM系统的出现使得机床操作更加精准和高效。通过这种方式,程序员只需要将产品的设计图纸输入到计算机中,系统便会自动计算出相应的加工路径和工艺要求,生成G代码。这样,设计与加工的衔接更加顺畅,生产周期大大缩短。

智能编程的概念与优势

智能编程则是基于现代信息技术、人工智能和大数据分析的进一步发展。智能编程不仅能够自动生成G代码,还能够在生产过程中进行自我优化。例如,智能编程系统能够根据实时数据分析自动调整切削参数,优化加工路径,从而提高加工效率和精度。

与传统的自动化编程相比,智能编程具有更多的优势。首先,智能编程系统能够通过大数据分析和学习,预测加工过程中的潜在问题,如刀具磨损、材料变形等,提前做出调整,避免生产中的不良品和停机现象。其次,智能编程可以根据加工环境的变化进行自适应调整,使得生产线的灵活性大大提高。

手动编程到智能编程的转型挑战

尽管智能编程带来了许多优势,但从手动编程过渡到智能编程并非易事。首先,智能编程系统需要较高的技术要求,对企业的软硬件设施提出了更高的标准。其次,员工需要接受新技术的培训,以便能够熟练操作这些新的编程系统。这对一些传统制造企业而言,可能会面临较大的技术和资金投入。

此外,智能编程的普及也要求企业在数据采集和处理能力方面进行一定的提升。只有具备完善的数据采集系统,才能为智能编程提供有效的数据支持。否则,智能编程系统可能因数据不足而无法发挥最大效能。

智能编程与未来制造业的趋势

未来,智能编程将在制造业中扮演越来越重要的角色。随着5G、大数据、云计算等技术的发展,智能编程将能够实现更高效、更智能的生产管理。智能系统将不仅仅停留在G代码的自动生成上,更将涵盖整个生产过程,从材料采购、加工、装配到最终产品的质量检测,形成一个智能化的生产链条。

在这一过程中,智能编程的实时监控与反馈系统将使得生产过程更加透明,任何潜在问题都能在第一时间得到处理,从而进一步提高产品质量和生产效率。通过智能编程系统,企业将能够实现更加个性化、多样化的生产需求,满足市场对于定制化产品的需求。

总结

从手动编程到智能编程的转变,标志着制造业在自动化和智能化方面的巨大进步。虽然手动编程仍然在某些领域保持一定的应用价值,但智能编程已经逐渐成为现代制造业的主流。随着技术的不断创新,智能编程系统将更加完善,为企业带来更高的生产效率和更好的产品质量。制造业的未来,将由这些智能系统驱动,而G代码的演变与应用则是这一变革的重要标志之一。